糖心app免费下载安装2022:977国产连接线-专访|杨琳:四大题材将主导今年微短剧,并形成大型同好社群

2024年,中国微短剧行业在狂飙中迎来结构性转折。从“野蛮生长”到“精耕细作”,从“草根娱乐”进阶为“新主流文艺形态”,这一年的行业图谱中,精品化、主流化、数智化与全球化四大关键词勾勒出微短剧的进化方向,其社会价值与文化承载力被重新定义。据数据显示,微短剧市场规模突破500亿元,首次超越电影票房,题材结构、用户群体与产业生态均发生深刻变革——家庭、都市、情感题材占比超七成,制作成本跃升至300万元量级,30余部作品登陆省级卫视,ReelShort等出海应用横扫欧美榜单……繁荣背后,政策规范、技术迭代与市场分化也在重塑行业规则。

对此,西安交通大学人文社会科学学院教授杨琳接受了澎湃新闻专访。她指出,面对2025年“监管趋严、技术颠覆、竞争升维”的三重压力,“守正”与“创新”相结合是提升微短剧创作水平的有效途径:既要守住“剧”的艺术规律与价值导向,又需借力AI、VR突破叙事边界,如采用LED虚拟影棚替代实景拍摄,提升画面质感;其次,既要应对平台流量垄断,也要探索“短剧+”的生态融合,不断探索新媒体环境下的新叙事手法和技术应用,以满足现代观众日益增长的文化需求。行业需在守正与创新间寻找平衡点。

西安交通大学人文社会科学学院教授杨琳

值得注意的是,尽管AIGC技术前景广阔,但能否成为未来主导力量还需观察,其中涉及技术成熟度、市场接受度以及政策支持等多个因素,更有版权问题、个人隐私问题等需要解决。创作者和平台也需要在利用AI所可能带来的原创性危机和合规性问题上找到平衡。

关于未来微短剧内容的发展方向,杨琳教授提出,首先,“主旋律与正能量题材”的崛起将成为一大趋势,反映了政策引导与市场需求的变化;其次,“现实题材深化”,特别是针对中老年受众群体的家庭、职场、校园等内容,将成为重要内容来源;第三,“文旅与非遗题材”的持续热度及“微短剧+N”模式的不断拓展,展示了微短剧在文化传播和社会热点发声方面的潜力;最后,“AIGC导向的悬疑、神话、科幻题材”的升温,以及尝试增强互动性和游戏化,旨在吸引更多年轻观众,保持他们的关注和黏性。

展望未来,对于平台而言,将面对竞争加剧、流量垄断、IP资源争夺、免费模式普及的冲击等挑战,对于制作方而言,将面临制作内容的精品化要求升级、成本与盈利压力、盈利模式等压力。

【对话】

从野蛮生长到精品化亟待解决的四大问题

澎湃新闻:2024年,微短剧在中国市场取得了显著的进展,你认为这一年微短剧在内容创作上有哪些值得关注的关键性变化?可以用几个关键词来做总结吗?

杨琳:首先,明显的精品化趋势。微短剧的题材选择、制作水准、故事类型、叙事方式和内涵表达都有了显著提升,现实题材作品整体质量提升,家庭、情感和都市题材成为主流,占比从2023年的2.6%增长到8.0%,都市题材从15.5%增长到23.7%,情感题材从37.8%增长到39.6%。

精品化不仅体现在题材选择上,还体现在制作成本的提升和头部制作机构的涌现。微短剧在保持一般制作成本在20-30万元之间的水平外,高配置微短剧制作成本达300万元,并有不断提升的趋势。微短剧制作成本的上升,在促进精品化的同时,创作者创作心态放稳,从追求爆款转向提升剧集平均质量,头部作品长尾效应显现。

其次,微短剧的主流化趋势愈发明显。不仅受到学界的普遍关注,也在政策层面受到高度重视;不仅在内容上更加贴近大众审美,还在传播渠道上实现了多元化。一系列有关微短剧政策的出台,充分体现出政策层面对微短剧的高度重视,从另一个侧面看,不断地规范化也是入主流的一个体现;由中广联合会协同西安交通大学所构建的首个微短剧综合评测体系,以“评”促发展,体现了学界和行业协会的智库力量;从播出平台看,2024年,超过30部微短剧在全国省级卫视播出。这种主流化趋势也反映了微短剧从单纯的娱乐形式向兼具社会责任和情感共鸣的内容形态转变。

第三,数智化趋势,成为AI、VR等新技术应用的“试验场”,为观众带来了全新的观看体验。比如,博纳影业制作的国内首部AI全流程科幻短剧集《三星堆:未来启示录》,极大地提升了短剧的视觉效果。

国内首部AI全流程科幻短剧集《三星堆:未来启示录》

第四,微短剧出海成为网络视听新风口。数据显示,2024年头部出海微短剧APP内购收入最高可达7亿—8亿元人民币。ReelShort成功跻身美国、英国、加拿大的App Store(苹果应用商店)总榜前三,成为风头一时盖过TikTok的黑马应用。微短剧的全球流行和商业发展,让我们看到文化贸易领域“造船出海”的良好效果。

澎湃新闻:在2024年,“精品化”成为微短剧行业的一大关键词。从你的研究来看,这背后反映了怎样的市场变化和社会需求?从野蛮生长到精品化品牌化,要解决哪些亟待解决的问题?

杨琳:“精品化”成为微短剧行业的一大关键词,这背后首先反映了市场对于微短剧的内容品质要求提升、对商业模式多元化以及行业生态升级的需求。从用户来看,用户规模与市场迅速上涨、中老年群体崛起。从市场来看,观众不再满足于猎奇、粗制滥造的作品,更加追求质感、内涵、剧情等。现代观众对内容的品质和价值观有了更高的要求,更倾向于观看有深度、有内涵的作品。例如,“霸总”题材的微短剧在2024年明显式微,而家庭、都市等贴近现实生活的题材更受欢迎。这反映了观众对内容真实性和情感共鸣的期待。还有个比较明显的变化就是,微短剧在文化传播方面的作用愈发凸显。例如,文旅题材的微短剧通过“跟着微短剧去旅行”计划,将文化与娱乐相结合,满足了观众对知识性和娱乐性的双重需求。

从野蛮生长到精品化品牌化,亟待解决的问题也很多。第一,内容创新与同质化竞争问题,尽管题材更加多元化,但微短剧行业仍需警惕同质化竞争的问题,避免陷入套路化和模式化的困境,要进行持续的细分化、垂类化。

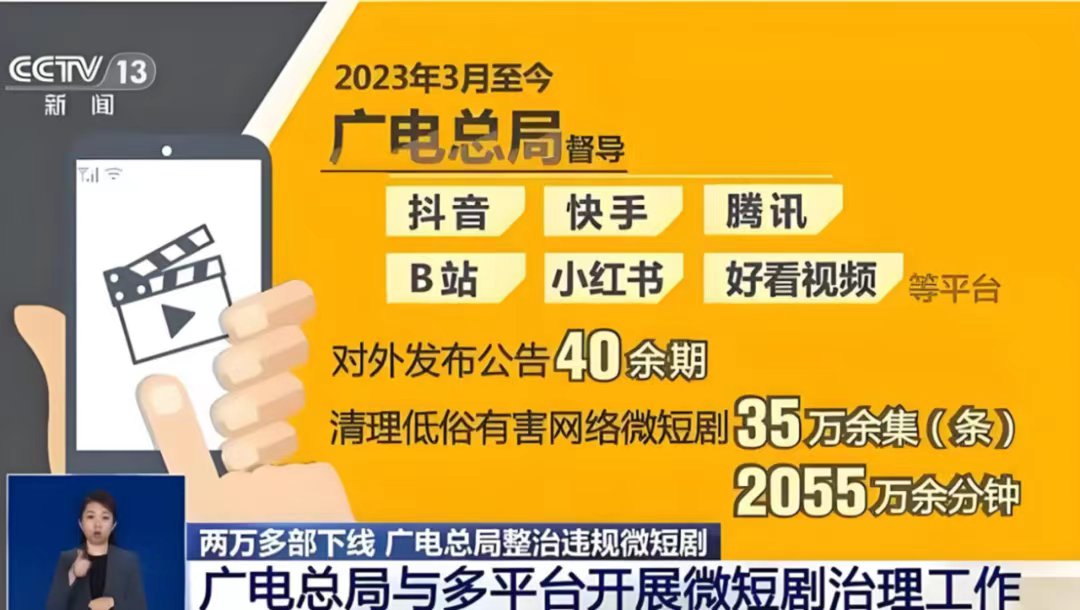

第二,监管与创作自由的平衡问题。广电总局的分类分层审核制度对微短剧的内容和制作提出了更高要求。

第三,盈利模式的可持续性问题。比如许多观众更倾向于观看免费剧,付费意愿较低。创作者和平台需要在用户体验和盈利之间找到平衡,探索更多可持续的盈利模式,能倒逼制作方加强IP、内容创作。

第四,品牌建设与长期发展。微短剧行业需要从短期的流量思维转向长期的品牌建设。

行业监管趋严、题材引导创新创造出新的文艺形式

澎湃新闻:国家广电总局在过去一年里加强了对微短剧的管理规定。你认为这些政策对于行业的健康发展起到了什么关键性作用?未来监管是否会继续收紧,这对创作者意味着什么?

杨琳:第一,规范市场秩序,提升内容质量,加强行业生态建设。微短剧野蛮生长阶段的确存在诸多乱象,如内容低俗媚俗、暴力血腥、价值观扭曲等问题,不仅影响观众的观感,也对行业的可持续发展构成威胁。政策促使创作者更加注重内容的质量和价值观导向,推动微短剧从“野蛮生长”向“精品化”转型。

第二,推动行业创新与多元化发展。政策的引导不仅在于规范,还在于鼓励创新。比如,广电总局通过“微短剧+”行动计划,推动微短剧与不同领域的融合创新,不仅为创作者提供了更多元的创作方向,也注入了新的活力。

从目前的趋势来看,未来微短剧的监管将继续保持严格态势。2025年1月初,2025年全国广播电视工作会议召开,广电总局将制定《微短剧管理办法》,进一步完善节目类视听内容管理。对创作者而言,首先意味着创作门槛提高,需要更加注重内容的合法性和价值观导向,避免低俗、暴力等不良内容。其次,必须要不断探索新的题材和表现形式,以满足市场对精品内容的需求。虽然监管收紧,但利好政策也为创作者提供了更多支持,一方面它能有效保障创作者版权,一方面它需要创作者不断创新、突破局限。同时,各地相继出台资金扶持、宣传推广等政策。因此,对创作者来说机遇与挑战并存。

广电总局积极开展微短剧治理工作

澎湃新闻:近日,广电总局网络视听节目管理司发布了“跟着微短剧去旅行”第三批推荐剧目。从今年上半年“跟着微短剧去旅行”创作计划推出以来,微短剧为多地的文旅产业赋能,效果显著。微短剧与地方文化旅游相结合成为了一种新的尝试。请问这种合作模式为双方带来了哪些影响和价值?未来,微短剧还可能有哪些跨界或融合效应?是否会发展成为一种新的文艺形态?

杨琳:首先,对地方文旅产业的赋能,吸引了大量游客前往打卡。浙江省15个微短剧取景地所在景区,2024年1月至9月合计接待游客8745.93万人次,同比增长9.05%。这种模式不仅提升了地方的知名度,还带动了餐饮、住宿、手工艺品等相关产业的繁荣。

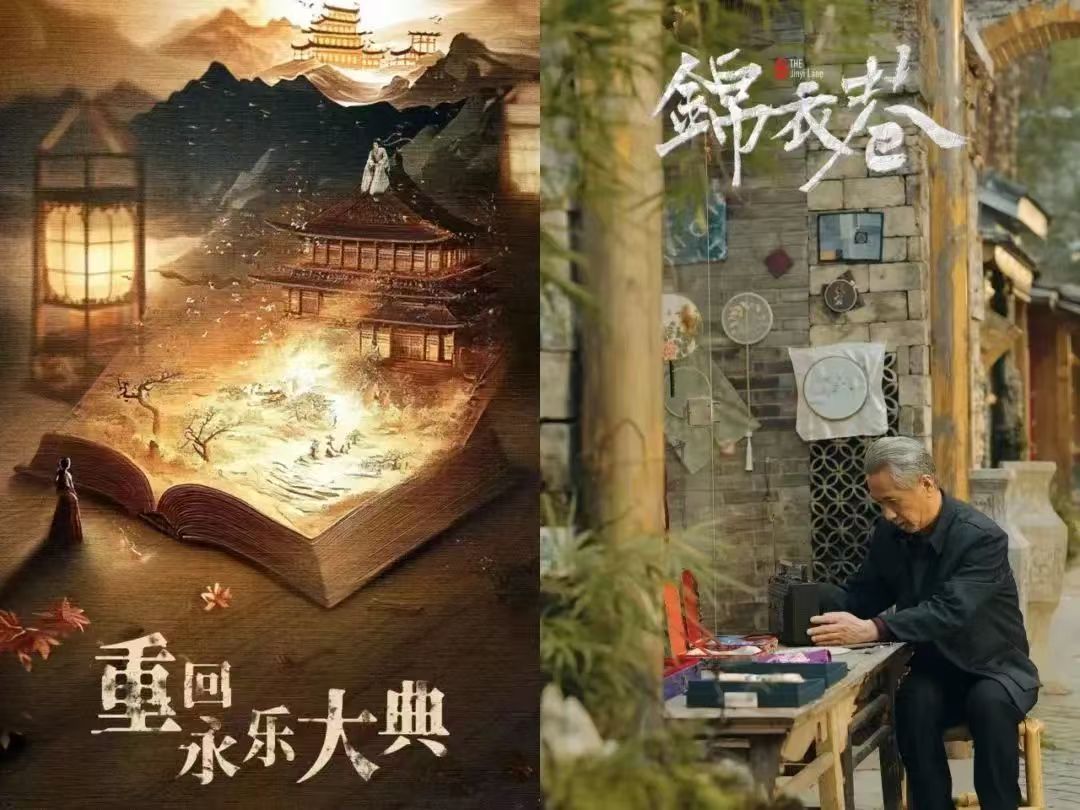

其次,突破传统的文旅宣传模式,推动传统文化传播与文化传承。微短剧作为一种新兴的文艺形态,在最短的时间里以生动、直观的方式传播地方优秀传统文化。例如,《重回永乐大典》展现了古籍修复工作的艰辛与意义,而《锦衣巷》则将川剧变脸、打铁花等非遗文化融入剧情,引发观众对文化传承的思考。

以《重回永乐大典》《锦衣巷》为代表的微短剧融入传统文化、非遗文化

再次,微短剧将实现更多的跨界发展、产生融合效应。跨界合作将为微短剧带来更广阔的发展空间,例如,“跟着微短剧来学法”创作计划通过微短剧普及法律知识,以案释法。

微短剧已然成为一种新的文艺业态,展现出强大的生命力和创新潜力。其快节奏、高密度的内容形式,低成本、短周期的制作优势,以及接地气、贴近生活的传播特点,使其能够广泛触达各类受众,并迅速打通多种发行渠道。

2025微短剧前瞻:AIGC赋能、商业化平衡与多元化内容赛道的创新挑战

澎湃新闻:微短剧当下还存在很多问题,创作和制作门槛相对较低,为内容创作者提供了更多的创作空间,但也伴随着质量参差不齐的风险。你认为平台和制作公司应该在未来着重于解决哪些关键问题,在哪些关键点发力,有效提升微短剧的创作水平,避免同质化?

杨琳:总体而言就是“守正”与“创新”结合。

所谓“守正”,就是守住微短剧的“初心”、“本性”,微短剧首先是“剧”有着与电影、戏剧、电视剧共通的艺术规律与价值坚守;所谓“创新”,则是要遵循新媒体规律、新时代要求、新受众需求、新技术加持等新的规律和持续性创新活力。具体而言,第一,在创新题材与叙事手法方面,平台和制作公司要挖掘更具深度和广度的故事。

第二,强化人物刻画与情感深度。目前,许多微短剧依赖单一的情节推动,缺乏对人物内心世界的挖掘。创作者应注重人物的立体化塑造,在情感表达上更加多元,避免单一化的情感输出。

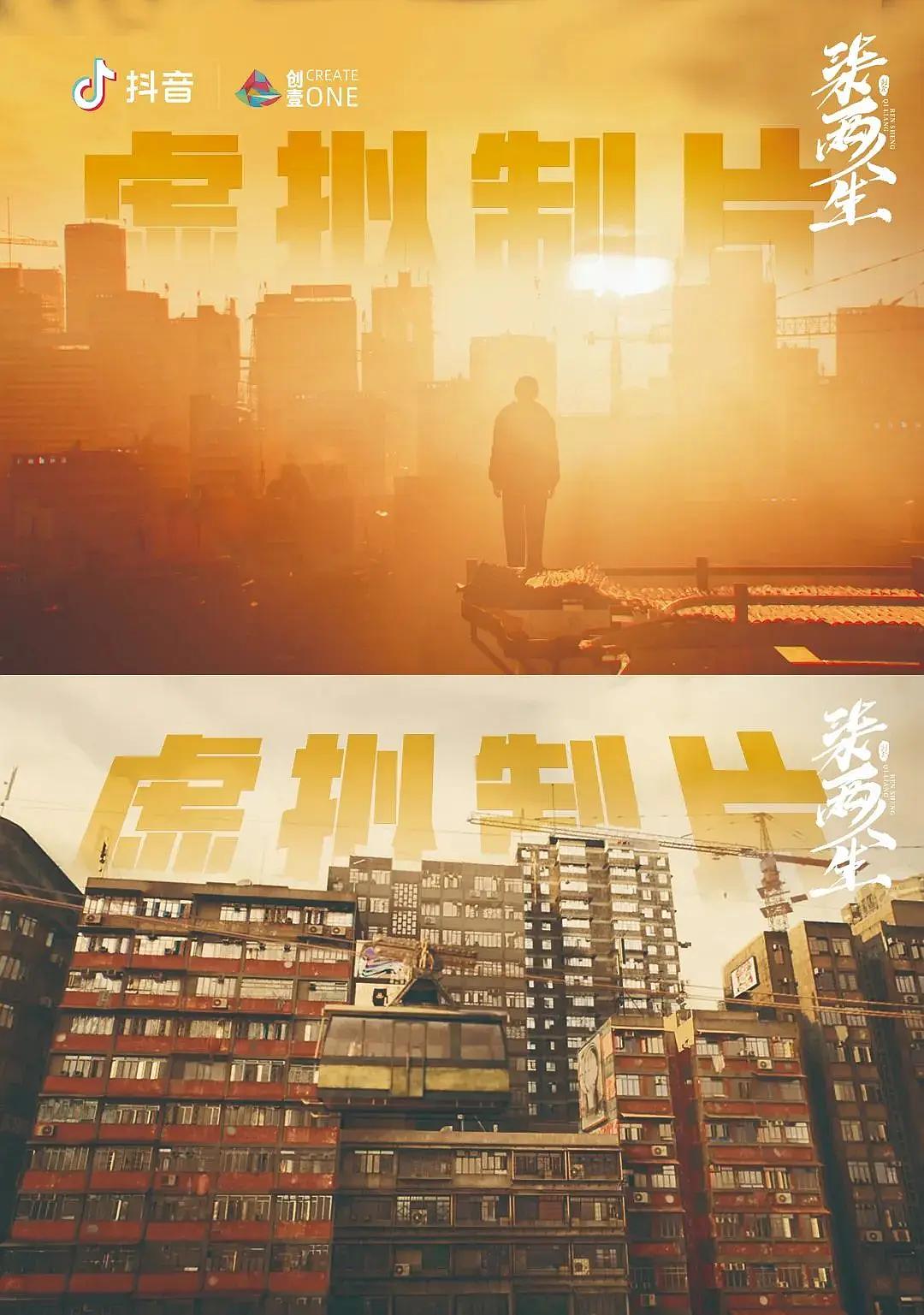

第三,尝试推动技术与内容的深度融合。例如,《柒两人生》采用LED虚拟影棚替代实景拍摄,提升了画面质感。

《柒两人生》采用LED虚拟影棚替代实景拍摄

第四,降低对网文、动漫等固有IP的依赖、或增强对传统IP类型的筛选,加强原创IP创作,注重品牌化。

另外,注意版权方面,增强对爆红IP或叙事模版的监护,打击严重抄袭行为。

澎湃新闻:2024年,微短剧的商业化逐渐深入,品牌植入和广告合作成为重要的盈利方式。如何看待商业化与内容创作自由之间的平衡?这一平衡在2025年会如何变化?

杨琳:目前,许多微短剧正在探索通过定制化内容、情节化叙事与品牌理念相结合,实现品牌与内容的深度融合。

我认为2025年可能会有的一些变化包括:

第一,内容与商业的深度融合。报告显示,“微短剧+品牌”的卖货效果好,成为品牌网络营销重要手段,通过巧妙植入叙事内容,精准触达消费者,提升了用户黏性,推动线上销量增长。例如,品牌定制剧《我在古代开星巴克》曝光人数超1亿,助力直播间曝光提升356%,带动观众购买饮料券。

第二,付费与免费模式的多元化。2025年,微短剧的商业模式将更加多元化,付费和免费模式将并存。例如,抖音等平台将推出组合版权运营,允许版权方在端原生上免费付费同时进行。这种模式将为创作者提供更多盈利机会,同时也为观众提供更灵活的观看选择。

总之,作为一种通俗的娱乐形式,微短剧势必不断加强商业化,但产品方要尊重观众的观看体验并相信创作者的专业能力,在不影响剧情发展的情况下进行植入。

澎湃新闻:2024年,微短剧的内容创作更加多元化,你认为未来微短剧的内容发展会朝哪些方向拓展?预计哪些题材将主导2025年的微短剧市场?

杨琳:第一,主旋律与正能量题材的崛起。随着政策引导和市场需求的变化,主旋律和正能量题材将成为微短剧的重要发展方向。第二,现实题材将不断深化,重视中老年受众群体需求。如家庭、职场、校园等,将继续成为微短剧的重要内容来源。随着网民中中老年网民占比的不断提升,60后退休潮的出现,适应中老年群体的非传统现实题材,如中老年群体爱情故事,会成为一个重要关注点。

第三,文旅与非遗题材保持热度,“微短剧+N”模式不断拓展。同时,微短剧也有不断关注社会热点的趋势,微短剧创作所需时间较短,与电视剧、电影相比,更利于为社会热点问题发声。

第四,以AIGC为导向的悬疑、神话、科幻题材持续升温,增强互动性,乃至游戏化可能成为微短剧的新的增长点。增强互动性、尝试游戏化,将成为吸引Z世代持续关注,保持受众黏性的新尝试。

澎湃新闻:展望2025年,从平台、制作方和受众三个不同的角度,你认为微短剧在2025年会出现哪些重要的行业变化和挑战?能否用几个关键词展开聊聊。

杨琳:对于平台而言,将面对竞争加剧、流量垄断、IP资源争夺、免费模式普及的冲击等挑战。2025年,抖音、快手、腾讯等头部平台将继续巩固其流量优势,而百度、爱奇艺、优酷等平台也在加速布局,感觉都在试图分一杯羹。随着流量红利的消退,平台的话语权将进一步提升,利润的大部分仍将集中在掌握流量的平台手中。另外,免费模式将继续成为平台吸引用户的重要策略。通过免费内容吸引流量,再通过广告、品牌合作等方式实现盈利,将成为主流模式。

对于制作方而言,将面临制作内容的精品化要求升级、成本与盈利压力、盈利模式等压力。制作方需要在内容上更加注重精品化,制作成本将进一步上升,尤其是投流成本可能占到总成本的80%以上,利润空间将被进一步压缩;同时,AI、虚拟现实等技术的应用将更加广泛,是提升作品质量的重要路径。

对于受众而言,如何满足多样化、品质化需求成为重点。观众挑选余地更大,会提高对短剧的品质要求,倒逼短剧制作方提高质量、加强创新。另外,受众会形成社群化趋势,形成大型同好社群。如何更好地提升和满足银发观众对微短剧的满意度也成为需要关注的方面。

澎湃新闻:AIGC等新技术的应用是2024年的亮点之一。请问这些技术对于微短剧的内容生产、分发和消费方式产生了什么样的变革?是否有可能成为2025年的主导力量?这对创作者和平台将带来哪些挑战与机遇?

杨琳:AIGC的运用极大提升了微短剧创意实现的效率和质量。例如,《中国神话》的美术、分镜、视频、配音、配乐等均由人工智能完成。实景微短剧创作也在借助一系列新技术,尝试解决制作粗糙的问题。由中央广播电视总台制作的三部AI微短剧《英雄》《爱永无终止》《奇幻专卖店》呈现出AIGC对人物塑造、情绪情感与主题表达的有效助力,充分展现了AI技术与艺术多维度多层面的结合应用。

国内首部AI全流程微短剧《中国神话》

AIGC技术在微短剧行业的应用前景广阔,有望在2025年成为重要的主导力量。一方面,利用AIGC进行剧本创作、分镜撰写、场景渲染等,可以加快拍摄流程、减少前期后期制作时间,从而降低制作成本。人物一致性、动作交互等方面仍有待提升,但未来有望突破这些技术瓶颈。另一方面,AI的创新在一定程度上可以突破人的想象,实现更为挑战人脑极限的创意,甚至融合形成新型风格。同时,AIGC技术可以打破创作门槛,从而实现短剧创作从专业化制作走向普通爱好者。对于平台,AI辅助内容精准投送,通过分析用户爱好,生成定制化投送内容,从而培养用户黏性、提高观众体验度。从消费方式来讲,AI辅助更便于实现跨语言、跨文化交流,也可以获得不同国家消费者的反馈,从而进行短剧出海。

但AICG能否成为2025年的主导力量还需进一步观察。这不仅取决于技术的成熟度、市场接受度以及政策支持等多个因素,更有AI生成内容的版权问题、个人隐私问题等AI技术应用的科技伦理问题。尤其值得注意的是,创作者需要适应AI辅助创作的新模式,避免过度依赖技术而失去创作的主体性。平台需要在技术应用和内容审核之间找到平衡,确保AI生成内容的质量和合规性。